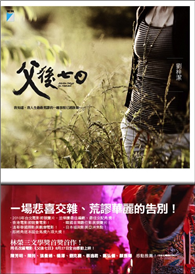

※林榮三文學獎散文首奬、聯合文學小說新人獎得主──劉梓潔, 首本散文作品!

※同名改編電影《父後七日》,被譽為「台版《送行者》」!

尚未在台上映,國際參展行程就已告滿檔!將在8月27日於全台上映! ‧2010年台北電影節競賽片!最佳編劇、最佳女配角獎!

‧即將角逐本屆金馬獎六項大獎!

‧香港電影節競賽電影!

‧韓國首爾數位影展競賽片!

‧溫哥華國際影展觀摩電影!

‧日本福岡影展亞洲焦點!

《父後七日》一書是劉梓潔2003~2010七年間的散文創作集成。

除收錄〈父後七日〉,及其同名電影拍攝札記外,還包括對家鄉、親人的回憶,賃居台北時的生活點滴,以及旅行國外的隨筆紀錄。就像一個從小在中南部長大的鄉下小孩,於離家十年後,首次回望家鄉與過往的一段旅程。

但,劉梓潔在書中所要表達的,不只是離鄉子女對家鄉的記憶,不只是父後的悲傷與緬懷;隱藏其中的,是城鄉移民者如你我,關於鄉愁的共同記憶,是豐厚的鄉土人情裡,生命最初的質樸純真。

資料來源:taaze

除收錄〈父後七日〉,及其同名電影拍攝札記外,還包括對家鄉、親人的回憶,賃居台北時的生活點滴,以及旅行國外的隨筆紀錄。就像一個從小在中南部長大的鄉下小孩,於離家十年後,首次回望家鄉與過往的一段旅程。

但,劉梓潔在書中所要表達的,不只是離鄉子女對家鄉的記憶,不只是父後的悲傷與緬懷;隱藏其中的,是城鄉移民者如你我,關於鄉愁的共同記憶,是豐厚的鄉土人情裡,生命最初的質樸純真。

資料來源:taaze

就是這本書,直接觸碰到我內心深處一直以來最不願觸碰到的角落。

彷彿那是一個不願被言說的秘密,好像只要不被提起,那些就一點都不會真實。

那天睡前我挑了這本書,結果一開始看完得了林榮三散文首獎的這篇散文,我哭到無法自拔。

那天晚上我像求救似的抓著朋友的MSN聊到不肯去睡,隔天還直接放自己一天假。

冷靜了兩天之後,我再次拿起這本書,結果發現,原來書不是散文版的延伸,

父後七日這篇文章就是一開始的散文。

後面寫的是這篇文章被改編成電影的片場側寫、作者在父後之後的生活,

以及再更無關一點的,她生活的散記。

但我並沒有因為後面的文字跟「父後七日」這主題無關而覺得這本書欺騙我的感情,

反而是,我在後面的部分,見到了自己濃濃的鄉愁。

我跟作者有著很相似的背景,離鄉工作時,作者敘述的那種「返鄉者」的心境,

在住處與故鄉之間兩個「家」所代表的不同意義,有很深刻的共鳴與體會。

她的故鄉跟我的故鄉很接近,一個在彰化一個在台中鄉間,

她的年齡跟我的年齡也很接近,都同為六年級尾巴的同學。

也許就是因為這樣的緣分,在她的書寫中,我看見了自己的童年,

想起了叛逆期時無法瞭解的,父母對我的愛。

時間過了好久,但看了這本書,卻像是一趟時光旅行一樣,

讓我記起了曾經我很憎恨的部分。

而過了很久之後的記起,有著一種恍如隔世的錯覺,

微笑似的想著當時不成熟的自己,難過的想著當時不成熟的自己。

作者說,對於離鄉背井從鄉下到都市工作的人啊,會有一種韌性,也會有一種草根性。

其實,草根性是我們這些離鄉遊子所亟欲隱藏的,

我們不願讓他人看見我們草根的一面,覺得那樣很遜,那樣很不符合流行。

只是每每回到熟悉的家鄉,看到熟悉的景色,偶爾回想這片景色從小到大的變化,

聽著母親熟悉的聲音,她的背影,她細細訴說生活的一切,

其實,其實回家並不是一種休憩。

這是當我開始當遊子的時候,才瞭解的事實。

只是,那是一個永遠存在的角落,一個根深蒂固的地方。

我們的根,一輩子都無法割劃與忘懷。

然而安身立命,卻又是另一個話題了。

安身立命將會指的,是我身在都市的這個家。

我想我會在這裡紮根,在這裡繼續成長與搏鬥,

將來有一天,也許會我有自己的孩子,

他們的印痕中,將會把母親生活的城市當成是自己的故鄉。

再遠一點的有一天,他們會陸續長大,會離開這個地方,

然會也會像此時的我一般,把這個都市定義成根深蒂固的地方,

然後他們飛翔出走,有一天找到一個角落,繼續安身立命。

對我來說,這是一本很棒的書。

因為相似的背景讓我對於書有著很強大的共鳴。

作者的書寫方式,很平易近人也很有味道,

沈穩而平淡,卻又內斂而濃郁。

慢慢有一天,同學間的話題從爸媽很煩變成爸媽也開始老去,

我經歷著這樣的過程,並且順勢繼續我的人生。

再接下來的某一天,我必須面臨告別。

我會經歷那樣的過程並且順勢繼續我的人生。

我懂作者想表達的,因為那也是我的人生。

沒有留言:

張貼留言